Endlich spricht ein junger Akademiker [1] aus, was mich im Wissenschaftsbetrieb schon lange stört: der angloamerikanische Kulturimperialismus. Die Muttersprache von 95 Prozent der Weltbevölkerung ist nicht Englisch; aber heute muss jeder Wissenschafter auf Englisch publizieren, wenn er wahrgenommen werden will.

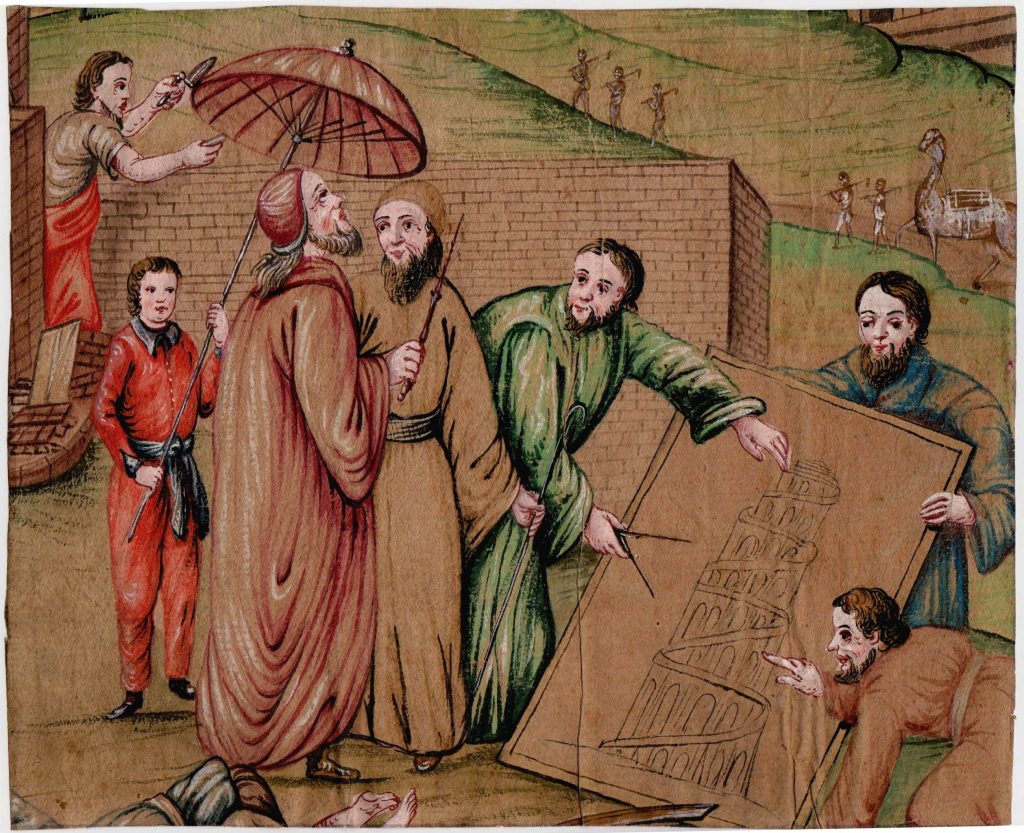

Der Turmbau zu Babel, unbekannter Künstler,

17./18. Jahrhundert (Wikimedia Commons)

Englisch ist in den Wissenschaften nicht etwa die lingua franca, sondern die Amtssprache, ja: die Hochamtssprache. Für Forscher mit anderer Muttersprache ist das ein Spiessrutenlauf, wenn nicht gar eine unüberwindbare Hürde. Papers von Autoren, für die Englisch eine Fremdsprache ist, werden laut einer Studie des japanischen Biologen Tatsuya Amano zweieinhalb Mal so oft abgelehnt wie die von englischsprachigen, «simply because certain language standards weren’t met». Amano weist darauf hin, «dass die Wissenschaft viel zu verlieren hat, wenn sie die durch Sprachbarrieren verursachten Ungleichheiten ignoriert». Er fordert darum mehr Unterstützung in den wissenschaftlichen Institutionen für Autoren fremder Muttersprache, durch Lernpartner und durch Zugang zu hochwertigen Übersetzungsprogrammen.

Ich würde noch weitergehen: Jeder Wissenschafter soll in seiner Muttersprache publizieren können. Schon vor acht Jahren hatte ich im Vorwort zu meinem Sammelband «Tiere nutzen?» einen «Gemeinsamen Diskurs in den je eigenen Sprachen» vorgeschlagen. «Englisch ist nur an der Oberfläche zur globalen Sprache der Wissenschaft geworden, und nur durch intellektuelle Faulheit. Es gab in Europa einst eine andere Lösung für das Problem der internationalen Verständigung unter Wissenschaftern: Offenheit für andere Sprachen und die Bereitschaft, die eine oder andere Sprache so weit zu erlernen, dass in ihr verfasste Arbeiten sich einem er- schliessen. Wie sollen denn deutschsprachige Studenten lernen, wissenschaftlich gut auf Englisch zu schreiben? Und warum sollen sie das tun müssen? Der vermeintliche Gewinn ist zumeist ein ungenaues, bildarmes und langweilendes Google-Allerweltsenglisch. Gleiches gilt für französische, italienische und andere europäische Universitäten, deren Bildung zum Ausdruck in der jeweiligen Landessprache heute genauso vernachlässigt wird.» [2]

Kein Mensch kann sich genauer und differenzierter ausdrücken als in seiner Muttersprache. Und keine Sprache ist reicher an Bildern und Bedeutungen als jene, in der jemand aufgewachsen ist. Die Sprache sollte beim genauen Beobachten, Denken und Schreiben gerade in der Wissenschaft ein möglichst kleines Hindernis sein. Die Wissenschaft insgesamt würde ungemein bereichert, wenn sie die Vielfalt der Sprachen und ihre Kulturen in sich aufnähme, statt sie auszuschliessen. Und wenn die vielgelobte sogenannte «künstliche Intelligenz» in der Wissenschaft wirklich Sinn stiften kann, dann mit der weiteren Verbesserung der Übersetzungsprogramme – damit ich auch Artikel verstehen kann, die auf andere europäische Sprachen, auf Mandarin, Indonesisch, Isländisch, Russisch, Kroatisch, Arabisch, Wolof, isiXhosa, Quechua, Ayamara oder Chilenisch verfasst wurden. Nicht zuletzt weiss ich aus eigener Arbeit, dass Feldbeobachtungen und Forschungsergebnisse oft nicht zugänglich sind, weil sie nur in einer wissenschaftlich «nicht gängigen» Sprache vorliegen.

PS: Ich hatte mir zuerst überlegt, diese Gedanken auf Englisch niederzuschreiben. Aber Deutsch ist ja meine Muttersprache! Und noch ist Chinesisch nicht die neue Wissenschaftssprache…

[1] Tatsuya Amano, ‚Breaking language barriers: Not being fluent in English is often viewed as being an inferior scientist’, Nature, 10.02.2025

[2] Gemeinsamer Diskurs in den je eigenen Sprachen? (Seiten 16-18)

Tags: Angloamerikanischer Kulturimperialismus, Wissenschaftssprache